Николай Берг в Кишиневе: к 200-летию со дня рождения

Николай Васильевич Берг (24.III./5.IV.1823, Москва-16./28.VI.1884, Варшава), русский поэт, писатель, переводчик, журналист, историк. Выходец из Лифляндии.

Его дед – Владимир был православным, служил в артиллерии, участвовал в нескольких кампаниях под начальством А. В. Суворова, ранен под Силистрией, умер в чине штык-юнкера. Отец – Василий Владимирович писал и печатал стихи, прозу, любил Державина и заставлял сына заучивать стихи поэта. Жили в Москве, потом – в Сибири, где отец был председателем Тобольского губернского правления в 1830 году. С 8 лет – Николай стал сам писать стихи. В 1843 – окончил курс 1-й московской гимназии, учился в Московском университете на историко-филологическом факультете. Его первые стихи одобрил М. П. Полевой, он посоветовал юноше изучать западноевропейскую и славянскую народную поэзию. Сотрудничал в журнале «Москвитятнин». В 1854 – вышла его книга «Песни разных народов», в которую вошли переводы поэтов с 28 языков: Мицкевича, Байрона, Шиллера, Гете и др., переводы с чешского, сербского, болгарского и других языков. Он перевел известную «Краледворскую рукопись». С наступлением военных событий отправился корреспондентом в действующую Южную армию, потом – в Крымскую. Был в Севастополе переводчиком при штабе главнокомандующего, после сдачи города и перехода членов штаба Крымской армии в Одессу – оставил службу и до 1868 года нигде не служил. В 1858 – в Москве издал «Записки об осаде Севастополя» в 2 томах, затем – «Севастопольский альбом» с 37 рисунками. Был на Кавказе, присутствовал при пленении Шамиля.

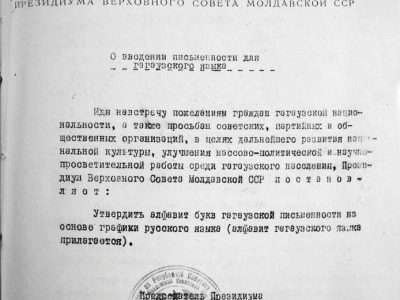

В 1855 – в «Москвитянине» опубликовал статью «Кишинев в настоящую минуту», где детально описал развалины двухэтажного каменного дома Донича в 1854 году, в котором жили наместник И. Н. Инзов и опальный А. С. Пушкин. Он же зарисовал дом со стороны комнат поэта и сделал под рисунком специальную запись: «Дом бывшего наместника Бессарабии Инзова, в котором жил Пушкин, в бытность свою в Кишиневе. Его окна были – три к деревьям. Здесь, говорят, он написал Цыган. – Сделан 1854, в декабре».

Был в Италии, освещал походы Джузеппе Гарибальди. В 1860-1862 – странствовал по Сирии, Палестине, Египту. С 1863 – жил в Варшаве, преподавал русский язык и литературу в главной школе и Варшавском университете. В 1874-1877 – редактор газеты «Варшавский дневник». Автор «Записок о польских заговорах и восстаниях», изданных в Познани, но запрещенных в России. В 1875 – перевел поэму Мицкевича «Пан Тадеуш». В зрелом возрасте женился в Варшаве на балерине Калиновской, от которой имел двух детей. Умер 16 июня 1884 года в Варшаве.

В 1890 году в «Русской старине» вышли «Посмертные записки» Берга, в которых вся глава V посвящена пребыванию в Кишиневе. «В армию приехал я в августе 1854 года, когда мы перешли из Молдавии в Бессарабию и главный штаб расположился в Кишиневе. Явившись к ближайшему моему начальнику, дежурному штаб-офицеру полковнику Антошевскому, родом поляку, с приемами стародавних времен, потом к дежурному генералу, генерал-майору Ушакову, когда-то адъютанту Паскевича и автору (описания) турецкого похода 1828-1829 гг., – я поспешил познакомиться с моими товарищами по службе, офицерами 4-го отделения дежурства, и между ними, а также и в других отделениях и в аудиториате, нашел несколько премилых и симпатичных личностей, которые меня сразу искренно полюбили. Избрав из них наиболее надежных и, как мне казалось, скромных, я решился обратиться к ним с таким вопросом: “что мне делать с рекомендательными письмами, которых мне надавали разные лица, когда я поехал в армию? Бросить их, или вручить по назначению? Будет ли в этом какой-нибудь толк?”

– А к кому именно у вас есть письма? – спросил кто-то из офицеров.

– К командующему армиею, князю Горчакову – три; одно от его близкого родственника, Бахметьева, пренежное! Два письма к начальнику штаба и столько же к дежурному генералу.

– По-моему, – сказал один из собеседников, – все письма бросить, кроме писем к Коцебу. Только их и отдать. А если вы отдадите одновременно три письма к командующему, да два к дежурному генералу – Коцебу непременно обидится, он преобидчивый! Подумает: вот еще куда полез! И ничего для вас не сделает. А если отдать только ему – он все сделает, что будет можно. Он здесь сила, можно сказать единственная; всем заправляет, все значит, а Горчаков просто нуль! Впрочем, как хотите. Это мое мнение. Другие, может, и не так судят!

Однако ж никто не возражал. Я решил послушать такого совета: отнес два письма к Коцебу, а прочие спрятал, рассчитывая возвратить их впоследствии тем лицам, от кого я их получил, но этого не вышло… они сгорели от бомбы.

Как водится в армиях, мне отведена была сейчас же казенная квартира с отоплением и освещением – одна комната с глиняным полом, в доме молдаванского семейства, состоявшего из вдовы, высокой, дюжей молдаванки средних лет, двух взрослых дочерей, из которых одна уже перешла за пределы первой молодости, и сына-гимназиста. Сама вдова говорила по-русски с сильным молдаванским акцентом, а дети говорили хорошо. Люди они были простые, бесцеремонные. Через неделю мы уже так сблизились, как будто я жил у них целый год. Обе девицы были романического свойства, особенно старшая, она читала наших поэтов, много говорила о любви, о чувствах; начать какую-нибудь романическую историю было с ними очень не трудно… Большинство наших офицеров стояли на квартирах у хозяев, подобных моим. Иные дома, пообширнее, хотя тоже без пола (пол в Бессарабии, за неимением лесов, большая редкость), устраивали для своих постояльцев и их товарищей и друзей вечеринки с танцами, которые начинались с 6 часов вечера и продолжались, с весьма малыми перерывами, до шести утра другого дня. Пары носились с неслыханным увлечением, как ни на каких на свете балах, в облаке пыли, которая садилась на голые плечи, руки и лица красавиц, сообщала им цвет креолок никто это не замечал, не чувствовал никакого стеснения никакой скуки… Под конец все гостьи дома, где давался бал, накинув на плечи немудрые платочки, что случится, расходились по своим жилищам непременно под руку с офицерами, жались к ним во мраке и полумраке иных узких безлюдных переулков, не то садиков; можно было не только пожимать трепетные ручки, но и целовать бойких красавиц сколько душе угодно.

Моя хозяйка тоже дала такую вечеринку или балик, о котором совещалась довольно долго с одним своим приятелем, каким-то чиновником, ходившим к ней почти всякий день. Совещания клонились главнейшим образом к тому, чтобы как можно менее истратить денег. Оба они, и чиновник, и моя хозяйка, были люди не богатые, и у ней и у него были загородом скромные хутора, где рос виноград, яблоки груши, сливы, огородные овощи, водились куры, утки, индейки. Все это, конечно, немало способствовало уменьшению расходов. Он поставил несколько экземпляров домашней птицы; она снабдила фруктами, овощами, белым и красным вином. Нанять пришлось только одну музыку: цыган и жидов со скрипками, гитарами, флейтами, дудками, медными тарелками (обычные тамошние оркестры). Если не особенно стройно, то громко и задорно: на это всегда можно было рассчитывать.

Кроме таких развлечений, в Кишиневе, при содействии властей, явился скоро порядочный театр, т. е. труппа, а здание было и прежде. Игравшая главные женские роли в разных комедиях, оперетках и водевилях, молоденькая и недурная собой актриса Боброва приводила молодежь временами в неописанный восторг. Один богатый гусар тратил на нее такие деньги, что начальство, наконец, сочло нужным вступить в свои права и остановить неуместные порывы.

Самый Кишинев был весьма незанятен и непоэтичен: довольно большой, широко раскинувшийся город с неказистыми, приземистыми домами, с немощеными улицами, где самая главная (на которой стоял губернаторский дом, занятый в то время штабом) представляла род песчаной степи, где в сухие теплые дни ветер крутил и нес из конца в конец желтые облака пыли, а во время дождей образовывалась вязкая, с трудом проходимая, грязь. Формально ни одного дома, на котором можно было бы остановить внимание!

Русский странник мог, пожалуй, помечтать перед развалинами большого каменного дома генерала Инзова, где жил когда-то сосланный в Бессарабию Пушкин. Оттуда лучший вид на Кишинев. Давно провалившиеся потолки и полы не дают возможности ходить по комнатам этого дома. Проводник подвел меня к двум окошкам, разумеется без рам, показал комнату с синими стенами и уверял, будто бы Пушкин жил именно здесь. Может быть. Местами видишь, как бы надписи, но прочитать их трудно. Крыша на доме везде сильно сквозит. Я сделал очерк дома. – Может быть доныне единственный рисунок этого любопытного для нас здания. Надо бы снять фотографию. Время с каждым днем стирает краски минувшего. Оно сдунет, конечно, и эти развалины, а может быть уж и сдуло (Из газетной одной корреспонденции видно, что ныне (февраль 1891 г.) от этого дома не осталось и следа: на месте, где был дом – жилище некогда Пушкина – выстроены конюшни. – Ред.).

Городской кишиневский сад, против губернаторского дома, насаженный довольно давно по самому сухому, казенному рисунку, поддерживался плохо и в общем не представляет ничего привлекательного. Но так как это был единственный пункт, в центре города, где можно было подышать чистым воздухом и видеть много зелени, – то в нем все-таки прогуливались кому некуда было деваться…».

Из Кишинева в Севастополь Берг следовал по моим родным местам – Мерены, Бубоака, Бендеры, Тирасполь, а потом – через Одессу. «Что произошло в Севастополе – это мною рассказано в отдельной книге и вообще чересчур всем известно. Странно было бы, если бы я стал все это повторять теперь, хотя бы в самом кратком виде.

По заключении мира, штаб южной и крымской армии был расформирован. Я остался за штатом – и уехал в Москву, потом в Петербург. Так как веденные мною записки об осаде сгорели на фрегате “Коварный” – я старался возобновить все это в моей памяти беседами с разными компетентными лицами, участниками и свидетелями фактов, какие совершаются не часто. Большинство таких лиц я нашел в Петербурге, и при помощи их сделал кое-что».

Виктор Кушниренко, пушкинист