«Я жив, Старов здоров…». Двести лет со дня знаменитой дуэли Пушкина в Бессарабии

Пушкин мог погибнуть на дуэли в Бессарабии в расцвете творческих сил. Но молдавская земля и ближайшее окружение сберегли уникальный гений поэта для новых поколений. Со дня дуэли прошло 200 лет, но мы и сегодня мало что знаем о жизни Старова.

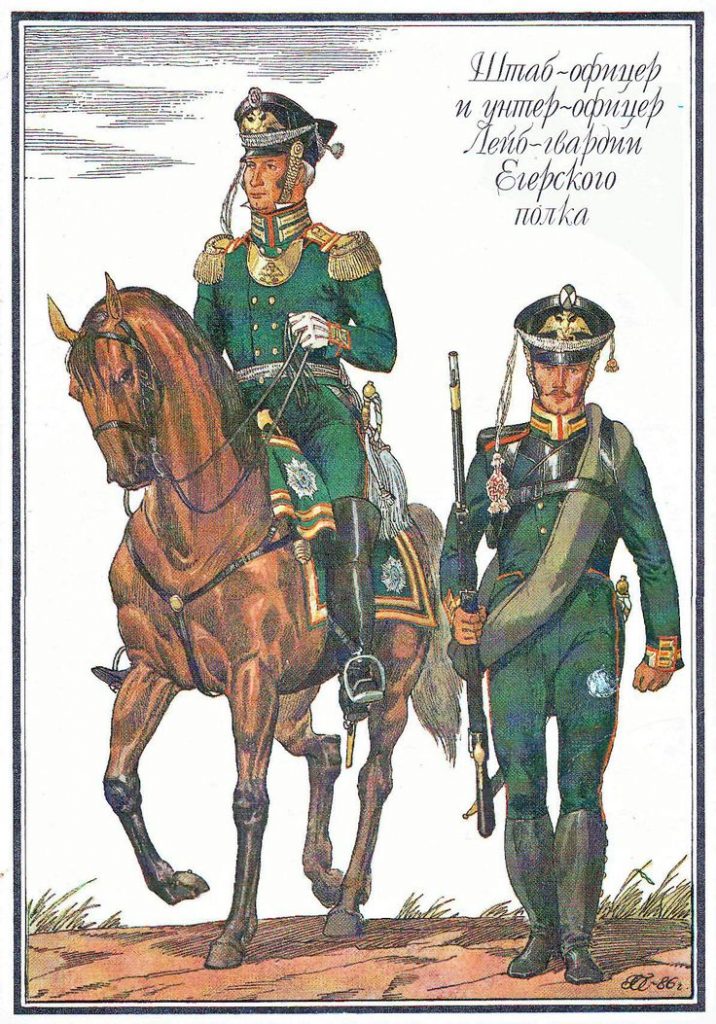

Старов Семен Никитич 3-й (14/17.X.1780-22.V/16.IX.1856, Петербург), подполковник, с 26 декабря 1821 года – полковник, с 8 марта 1820 года по 6 декабря 1829 года – командир 33-го Егерского полка (в других источниках ошибочно указываются 31-й, 32-й полк). Полк входил в состав 17-й пехотной дивизии 4-го корпуса 2-й армии. В январе 1822 года в Кишиневе именно Старов вызвал на дуэль опального поэта.

Дуэль с Пушкиным

Будучи уже в преклонном возрасте, в Петербурге встретились два генерала – Иван Петрович Липранди и Семен Никитич Старов. Вспомнили службу в Бессарабии, 33-й Егерский полк, которым командовал полковник Старов. В этом полку с 10 апреля по 11 ноября 1822 года служил подполковник И. П. Липранди. Вспомнили Кишинев и дуэль Старова с опальным Пушкиным.

В статье «Из дневника и воспоминаний» Липранди об этой встрече рассказывал так: «С того времени по 1831 год, находясь в одной армии и частях войск с Старовым, мы не раз вспоминали об этой встрече, и впоследствии, в пятидесятых годах, в продолжение двух лет, что Старов находился в Петербурге по своим делам, где и умер, мы как-то повели разговор о Пушкине и, кажется, по поводу нечаянно открытой им книги, лежавшей на столе у общего нашего знакомого. Ему было уже под семьдесят лет; тридцать два года после поединка он искренне обвинял себя и говорил, что это одна из двух капитальных глупостей, которые он сделал в жизни своей».

Но так ли это? Было ли это «капитальной глупостью» в первых числах января 1822 года? Накануне дуэли Липранди размышлял: «В тот вечер я не был в клубе, но слышал от обоих противников и от многих свидетелей, и мне оставалось только жалеть о моем отсутствии, ибо с 1812 году, будучи очень близко знаком с Старовым, я, может быть, и отсоветовал бы ему из пустяков начать такую историю. Он сознавался мне, что и сам не знает, как он все это проделал… В семь часов утра я был разбужен Пушкиным, приехавшим с Н. С. Алексеевым. Они рассказали случившееся. Мне досадно было на Старова, что он в свои лета поступил, как прапорщик, но дела отклонить было уже нельзя, и мне оставалось только сказать Пушкину, что “он будет иметь дело с храбрым и хладнокровным человеком, непохожим на того, каким он, по их рассказам, был вчера”. Я заметил, что отзыв мой о Старове польстил Пушкину. Напившись чаю, Алексеев просил меня ехать с ними; я долго не соглашался, на том основании, что если я поеду, то Пушкин будет иметь двух свидетелей, а Старов – одного: в таком случае должно было бы предупредить его вчера; но потом я рассудил, что бой будет не ровный, на том простом основании, что Пушкин был так молод, неопытен, и хоть в минуты опасности я думал, что он будет хладнокровным, но с его чрезвычайною пылкостью от самой ничтожной причины он очень легко мог выйти из подобного положения. Секундант его, правда, обладал невозмутимым хладнокровием, но в таких случаях был также неопытен, между тем как Старов был в полном смысле обстрелянный, и что меня более всего пугало, то это – необразованность его, как светского человека и не знающего значения некоторых слов, а одно такое, будучи произнесено без всякого умысла, было бы достаточно, чтобы произвести взрыв в Пушкине. За всем тем, однако же, я обещал быть, но с условием, что заеду предупредить Старова, чтобы и он взял еще одного свидетеля; но если он не успеет, то, конечно, поверит мне и сам, в чем я не сомневался. Формальность при таких случаях неотменно должна быть выполнена, а так как остается еще полтора часа времени, то я заеду с ответом к Алексееву, мимо которого должно будет ехать в Рышкановку. Мы выехали вместе; Старов, с полчаса передо мной, уехал к подполковнику Дережинскому, но и у него я никого не застал и поспешил к Алексееву. Они, обдумав, признали, что без согласия Старова мне быть на месте неловко, а потому согласились на предложение мое находиться на всякий случай вблизи, и мы отправились, ибо время уже подходило. На вопрос Алексеева об условиях я просил его только одного, чтобы барьер был не менее двенадцати шагов и отнюдь не соглашаться подходить ближе. Старов был вовсе не мастер стрелять, Пушкин, хотя иногда и упражнялся, но, лучше сказать, шалил, а потому оба, конечно, поспешат сойтися, и тогда последствия будут ужасны. Пушкин горел нетерпением; я ему что-то заметил, но он мне отвечал, что неотменно хочет быть на месте первый.

Я остановился в одной из ближайших к месту мазанок. Погода была ужасная; метель до того была сильна, что в нескольких шагах нельзя было видеть предмета, и к этому довольно морозно. Войдя в мазанку, я приказал извозчику посматривать на дорогу или, скорее, прислушиваться колес, не поедет ли кто из города, и дать мне знать; я все еще думал встретить Старова, но напрасно. Через час я увидел Алексеева и Пушкина возвращающимися и подумал, что успех остался за ними. Но вот что тут же я узнал от них. Первый барьер был на шестнадцать шагов; Пушкин стрелял первый и дал промах, Старов тоже и просил поспешить зарядить и сдвинуть барьер; Пушкин сказал: “И гораздо лучше, а то холодно”. Предложение секундантов прекратить было обоими отвергнуто. Мороз с ветром, как мне говорил Алексеев, затруднял движение пальцев при заряжении. Барьер был определен на двенадцать шагов, и опять два промаха. Оба противника хотели продолжать, сблизив барьер; но секунданты решительно воспротивились, и так как нельзя было помирить их, то поединок отложен до прекращения метели. Дрожки наши, в продолжение разговора, догребли в город, ехали рядом и шагом, ибо иначе было нельзя. Я отправился прямо к Старову. Застав его за завтраком, рассказал ему, где я был. Он упрекнул меня за недоверие к нему и пригласил быть свидетелем, как только погода стихнет. Когда полковой адъютант вышел и мы остались вдвоем, я спросил его, как это пришло ему в голову сделать такое дурачество в его лета и в его положении? Он отвечал, что и сам не знает, как все это сошлось; что он не имел никакого намерения, когда подошел к Пушкину. “Да он, братец, такой задорный”, – присовокупил он. “Но согласись, с какой стати было тебе, самому не танцующему, вмешиваться в спор двух юношей, из коих одному хотелось мазурки, другому вальса?” На это он мне сказал, что всему виноват его офицерик, отказавшийся объясниться с Пушкиным. На замечание мое, что если офицер его был виноват, то он имел свою власть взыскать с него и даже выгнать из полка, а прилично ли ему взять на себя роль прапорщика и привязаться к молодому человеку, здесь по воле государя находящемуся и уже всем известному своими дарованиями? “Ну ты бы убил его, ведь все были бы твоими врагами, в особенности когда бы узнали повод к дуэли”, и пр. Это несколько подействовало на него, и он начал было соглашаться, что ему не следовало вмешиваться, и заключил тем, что теперь уже делать нечего, надо кончить, и просил меня, если я увижу Алексеева, сказать ему, что не худо поспешить. “Покончить можно в клубной зале”, – прибавил он.

Я ничего не говорил Пушкину, опасаясь, что он схватится за мысль стреляться в клубном доме, но буквально передал Алексееву весь разговор, и он обещал повидаться в тот же день с Старовым. Вечером Пушкин был у меня, как ни в чем не бывало, так же весел, такой же спорщик со всеми, как и прежде. В следующий день, рано, я должен был уехать в Тирасполь и на другой день вечером, возвратясь, узнал миролюбивое окончание дела, и мне казалось тогда видеть будто бы какое-то тайное сожаление Пушкина, что ему не удалось подраться с полковником, известным своею храбростью».

Смерть смотрела им в глаза

О дуэли уже много сказано. Но вернемся к ней на миг. В этот раз поэт стрелял первым. Он был в сложном положении. Ведь, не он вызвал полковника Старова на поединок. Не ему приносить извинения. Но Старов был настроен воинственно. И Пушкин, то ли случайно, то ли сознательно, дал промах. Это был знак к примирению. Старов его не принял. Он тоже дал промах, но, вместо рукопожатия, тут же потребовал сблизить барьер. Пушкин вызов принял, но опять дал промах… После второго выстрела Старова примирение уже было невозможно. Вот почему оба соперника потребовали сблизить барьер. Наступила роковая минута. Смерть посмотрела в глаза стрелявшихся… Наконец, очень важная деталь. В записке к Алексею Полторацкому Пушкин употребил слова «жив», «здоров». И хотя «дуэль не кончен», видно, что он мечтал о примирении – о жизни. Об этом же думал и Старов: «Да он, братец, такой задорный». Оба держали в уме примирение. Но и оба были готовы продолжить дуэль.

Примирение. Слухи. Ссоры

Пути к примирению искали Липранди, Горчаков, Полторацкий, Алексеев. 7 января – все отмечали именины Инзова. Князь Долгоруков записал в дневнике, что в тот вечер возвращался от Орлова «через глубокий снег и в холодную погоду». 8 января – Старова и Пушкина свели в ресторации Николетти, «примирение совершилось быстро», но в городе поползли слухи, что так дуэли не должны кончаться. 10 января – Пушкин играл в бильярд у Николетти, где услышал подобный разговор и усмешки над Старовым. Поэт предупредил молодежь, что если будут осуждать Старова, то он примет это «за личную обиду, и каждый из вас будет отвечать мне, как следует!» 5 марта – Пушкин поссорился с боярином Балшем из-за его жены, посмеявшейся над дуэлью поэта со Старовым. 8 марта – Инзов вынужден отправить поэта под домашний арест. 30 мая – всю эту историю в Москве узнает князь П. А. Вяземский и сообщает подробности в Петербург А. И. Тургеневу. Липранди о 1822 годе вспоминал: «Когда я возвратился, то Пушкин не носил уже пистолета, а вооружался железной палкой в осьмнадцать фунтов весу». А это – 7, 45522338 кг. Говорят, поэт признавался друзьям, что приобрел эту палку для укрепления руки.

«С 1812 году… близко знаком с Старовым»

Как свидетельствует И. П. Липранди, он «с 1812 году, будучи очень близко знаком с Старовым». А как пишет историк, крупнейший знаток русской мемуаристики А. Тартаковский (И. П. Липранди// Военные дневники (Сост., вступ. ст. А. Г. Тартаковского. – М., 1990)), «Войну 1812 г. И. П. Липранди встретил в 6-м пехотном корпусе Д. С. Дохтурова, занимая в нем с 5 августа и до конца кампании должность обер-квартирмейстера. Отличившись в сражениях при Смоленске, Бородине, Тарутине, Малоярославце, в октябре 1812 г. он получает штабс-капитанский чин, в походах 1813-1814 гг. состоит обер-квартирмейстером корпуса Ф. Ф. Винценгероде и незадолго до падения Парижа производится в подполковники, а в 1815-1818 гг. служит во Франции в русском оккупационном корпусе М. С. Воронцова».

Следовательно, мы имеем право говорить о том, что и С. Н. Старов участвовал в Отечественной войне 1812, заграничных походах 1813-1814 годов, дошел до Парижа.

В Музее Лейб-Гвардии Егерского полка хранился портрет С. Н. Старова с подписью «Был командиром 2-го батальона Лейб-Гвардии Егерского полка в 1812 году». Более подробной информации об этом портрете пока нет. Но в вышедшем совсем недавно «Временнике Пушкинской комиссии» Академии наук РФ (Вып.37. СПб., 2023, стр. 15) Автор статьи «Кишиневская записка Пушкина к неизвестному» А. В. Курочкин утверждает, что на данной записке, адресованной полковнику С. Н. Старову, поэт набросал профиль самого полковника. Если сравнивать портрет С. Н. Старова и пушкинский профиль полковника, то очевидно, что совпадают прическа, бакенбарды, открытый высокий лоб, тонкие, длинные брови, немного углубленные глаза, прямой продолговатый нос, поджатые, углубленные губы, довольно тонкий подбородок. Перед нами и там, и там Семен Никитич Старов!..

Двинемся дальше. 19 ноября 1809 года полк возглавил полковник Карл Иванович Бистром. Под его руководством полк прошел славный боевой путь: Аустерлиц, Фридланд, Смоленск, Бородино, Красное, Бауцен, Кульм, Лейпциг, Париж.

Во главе 33-его Егерского полка

Согласно «Исторической справке по 33-му Егерскому полку», он стал так называться с 19 октября 1810 года. Участвовал в Отечественной войне 1812 года в составе 4-го пехотного корпуса 1-й Западной армии. Отличился при Бородино, Малоярославце и Вязьме. 30 апреля 1814 года пожалованы Серебряные трубы за отличие в войне с Францией 1812-1814 годов. С 20 апреля 1817 года полк квартировал в г. Орше в составе 11-й пехотной дивизии 4-го пехотного корпуса. С 20 мая 1820 года – полк в составе 17-й пехотной дивизии.

В 1820 году 33-й Егерский полк дислоцировался в бессарабском местечке Сороки. С 8 марта 1820 года по 6 декабря 1829 года С. Н. Старов – командир 33-го егерского полка. С 26 декабря 1821 года – полковник. В связи с исполнением генерал-майором Александром Ивановичем Ведемейером 2-м должности командующего 17-й пехотной дивизией: Старов с 5 мая по 5 ноября 1824 года, с 14 мая по 14 октября 1825 года, с 7 мая по 1 сентября 1826 года – командующий 3-й бригадой 17-й пехотной дивизии, с 6 декабря 1829 по 17 октября 1830 года – командир 2-й бригады 9-й пехотной дивизии, с 17 октября 1830 по 28 сентября 1832 – командир 3-й бригады 17-й пехотной дивизии.

Полк участвовал в Русско-турецкой войне 1828-1829 годов под командованием полковника Старова. И здесь необходимо обратиться к барону Федору Федоровичу Торнау (1810, Полоцк-7.I.1890, Элдиц, Австрия). Это русский офицер, дипломат, писатель, разведчик, автор документальных литературных произведений. Его жизнь и творчество и в наши дни вызывают большой интерес у исследователей. В Институте мировой литературы им. А. М. Горького в 2016 году была представлена кандидатская диссертация Р. Л. Авидзба «Наследие Ф. Ф. Торнау и традиции русской реалистической литературы».

Торнау родился в Полоцке в курляндской семье баронов. Его отец – участник Отечественной войны 1812 года. Федор окончил Благородный пансион в Царскосельском лицее. В 1835-1838 годах – разведчик, провел несколько лет среди кавказских горцев в качестве пленника. Горцы требовали за него огромный выкуп золотом, но Торнау был похищен и доставлен на родину. В конце военной службы – генерал-лейтенант, военный агент в Вене, член Военно-ученого комитета Главного штаба. Награжден орденом св. Владимира 4 ст.

Касаясь своей военной биографии, он рассказал в «Воспоминаниях о кампании 1829 года в европейской Турции» о Русско-турецкой войны 1828-1829 годов, в событиях которой принимал личное участие. Тогда ему было всего 18 лет. Он был направлен прапорщиком в 33-й Егерский полк, которым командовал полковник Семен Никитич Старов. Поскольку об этом полке и его командире мало что известно, то эта часть биографии и творчества Торнау представляет несомненный интерес и для нас. Поэтому взглянем более пристально на его воспоминания о службе в 33-м Егерском полку в 1829 году.

«Чтобы не затягивать дела начну с моего отъезда из Петербурга в действующую армию, куда я оправился с богатым запасом молодости и надежд, но с довольно тощим кошельком, подобно многим офицерам моих лет. Не без труда добрался я до Главной квартиры армии, находившейся в Яссах. Покинув Петербург в жестокий холод в начале февраля я проехал до Тульчина без остановки с адъютантом моего родственника, генерала Не…, занимавшего место начальника штаба гвардейского корпуса. Курьерская подорожная, адъютантский мундир и имя генерала, при котором служил мой дородный товарищ, действовали благотворно на закоснелые сердца почтовых смотрителей, безотговорочно запрягавших лошадей под нашу кибитку. Более тысячи трехсот верст пролетали мимо меня, под звон колокольчика, как тяжелый сон, исполненный снежных глыб, тесных станций, неблагообразных смотрителей, грязных гостиниц, мерзлой дородной провизии, шипящих самоваров, стаканов горячего чаю и ухабов без числа, по которым кибитка ныряла шестеро суток, ко вреду боков, плеч и головы лежавшего в ней страдальца, вашего покорного слуги, у которого от толчков все мысли исчезали из головы».

Но на этом радости поездки закончились. «Из Тульчина я поехал один с моим денщиком и испытал на первых порах, каково было для армейского прапорщика, предоставленного одному собственному значению, путешествовать по большой столбовой дороге… В Балте я был принужден остановиться для получения из комиссариатской комиссии прогонных денег, выданных мне в Петербурге до этого пункта… В ожидании выдачи мне прогонных денег, я проживался и не знаю как бы выпутался из этого неприятного положения, если бы судьба не привела на мой постоялый двор военного доктора М*, ехавшего в армию на собственных лошадях».

«Это было в Кишиневе…»

Но вот добрались до Кишинева. «Это было в Кишиневе, где непреодолимый голод загнал нас в единственную гостиницу, существовавшую в городе…Когда мы вошли в гостиницу, один конец длинной комнаты, уставленной множеством больших и малых столов, накрытых скатертями сомнительной белизны, был занят гусарами, шумно праздновавшими предстоявшее им присоединение к действующей армии; на другом конце помещались несколько артиллерийских и пехотных офицеров, принужденных расчетливо довольствоваться самым скромным обедом. За гусарским столом шампанское лилось в стаканы шипучим потоком и переливалось через край без сожаления; гусары не только пили, они поили солдат-ординарцев и, казалось, готовы были купаться в шампанском для того только, чтобы показать как мало они заботятся о его цене. На прочих столах виднелись стыдливой величины графины с легким молдавским вином или чернелся в стаканах портер – роскошь, которую не каждый мог себе позволить. Доктор мой видимо смутился от встречи с пирующими и хотел было уйти, но я удержал его, уселся в отдаленном уголку и потребовал обед для нас двоих. Недолго мы оставались в покое: его наружность скоро была замечена, и действительно необыкновенные усы и бакенбарды, которыми он любил гордиться, сделались целью для довольно плохих острот, начавших перелетать к нам с гусарского стола. Доктор краснел, сердился и не знал что делать; да и мне самому становилось досадно. Я хотел было вступиться за моего дорожного товарища, но он упросил не делать этого и оставаться покойным, пока меня лично не заденут… Ровно через двадцать пять лет я сделался нередким посетителем той же самой кишиневской гостиницы, всегда наполнявшейся множеством гостей, загоняемых в нее военными обстоятельствами. Тут бывали опять гусары всех цветов и полков, бывали пехотные и артиллерийские офицеры, военные и гражданские чиновники, смешанные в одну пеструю толпу. Опять шампанское искрилось в бокалах, опять кипела в полном разгаре разгульная жизнь, без которой не обходится русский военный человек. Но какую разницу я встретил в наружных формах, да и в самих основах этой жизни, исполненной беззаботного веселия. Каждый пользовался ею, не мешая другому и не задевая самолюбия своего соседа. О спорах, ссорах и задирках не было и помину; шампанское не гнушалось молдавского, а молдавское глядело без зависти, на своего шипучего, ценного собрата. Видно было, что время подвинулось вперед, и по нашим задорным головам провело уровнем воспитания, сближающего бедного с богатым, высокорожденного с низкорожденным. С живым удовольствием замечал я эту благую перемену…».

Через двадцать пять лет… Значит, Торнау был в Кишиневе дважды. И второй раз во время Крымской войны. Причем, в Кишиневе он «сделался нередким посетителем».

«Переезд семидесяти пяти верст от Кишинева до Ясс занял не более двух суток…Перед отъездом в Малую Валахию, где находился 33-й егерский полк, в котором я числился на службе, мне было приказано откланяться графу Дибичу. Я знал его уже давно, как мужа моей родственницы, любимой им свыше всего… Дело обошлось весьма хорошо. Главнокомандующий выбежал из кабинета, не выслушивая форменного: “вашему сиятельству имею честь” и т. д., скороговоркой дал мне наставление служить честно, вести себя хорошо, не пить, не играть, избегать дурных знакомств, обнял и также быстро исчез за дверьми своей комнаты, бросив слова: “а об остальном приказано дежурному генералу”. Это остальное заключалось в нескольких десятках червонцев на дорожные расходы и в двух рекомендательных письмах от графа Дибича, одно к моему полковому командиру, другое к генералу Гейсмару, начальнику маловалахского отряда. Им обязан я тем, что теперь еще нахожусь в числе живых; без них я бы совершенно пропал, умер бы без всякой пользы, всеми забытый в каком-нибудь военном госпитале, как умирали десятками молодые люди, подобно мне не имевшие достаточно укрепленных сил на перенесение военных трудов и убийственного климата придунайских низменностей…»

От полковника до генерала

Наконец, Торнау прибыл в полк Старова. «В полку я нашел самый дружеский прием. Наши армейские офицеры того времени не блистали ни тонким образованием, ни глубокою ученостью, зато были фронтовые служаки и по большей части добрые ребята…».

Торнау с уважением, хотя и не без пристрастия, передает нам образ своего нового командира. «Полковой командир полковник Старов, имевший репутацию образцового строевого офицера и отличного хозяина по понятиям того времени, человек пятидесяти лет, высокий, худощавый, скрывавший весьма недурное сердце под суровою наружностью, принял меня с приличною важностью, смягченною, насколько допускало командирское достоинство, рекомендательным письмом главнокомандующего…Следствию этого письма он приказал поместить меня не в роте, а поближе к себе, в палатке полкового квартирмейстера, поручика Познанского. Мне соорудили даже кровать, поместив старую дверь из молдаванской избушки на четырех кольях. Охапка сена, накрытая ковром, да сафьянная головная подушка довершили устройство постели, которою мог похвалиться не каждый прапорщик в полку. Старов, известный своею строгостью к молодым офицерам, не дал мне терять время без дела. На другой же день моего приезда я был помещен в очередь дежурств и караулов, оставалось только найти для меня вседневное занятие, и он открыл его в моем умении обращаться с ружьем, чему я выучился, находясь в образцовом полку, от финляндца, страстного охотника, водившего меня около Ораниенбаума и Петергофа подсиживать волков в длинные зимние ночи. Мне поручили обучать застрельщиков цельной стрельбе в мишень. Это обязывало меня каждый день вставать с рассветом, выводить команду в поле перед лагерем и оставаться при ней до десяти часов утра, когда прекращалось учение».

«Сам охотник до стрельбы и, кроме того, питая самолюбивое желание отличиться моим уменьем, я занялся делом с жаром; принялся выверять ружья сколько было возможно, учить солдат охотничьими приемам цельной стрельбы и через короткое время дошел до того, что пули перестали перелетать через мишень, хотя, правду сказать, в яблоко попадали одни случайные выстрелы. Полковник, узнав об этом успехе, сам заинтересовался методой моего обучения и стал приходить каждый раз смотреть на стрельбу. Остальное время тянулось с убийственным однообразием, изредка прерываемое обедами у полкового командира, приглашавшего к себе поочередно всех офицеров, и копеечным бостоном у адъютанта, у квартирмейстера или у казначея, потому что Старов не допускал в полку азартной игры и в этом случае поступал весьма рассудительно. Между тем жаркие дни сменялись сырыми и холодными ночами; выходя на ученье, я подвергался утренней росе, прогонявшей дрожь по всему телу. Мой слабый, почти детский организм не долго мог выдержать сырость и быстрые переходы от жары к холоду; я почувствовал себя нездоровым, но из чувства обязанности не хотел покинуть мое дело. Кончилось тем, что в одно утро болезнь взяла верх над моими усилиями ее преодолеть: в присутствии Старова, пришедшего поглядеть на застрельщиков, я упал на землю без чувств. Меня подняли и отнесли в палатку, где я очнулся в бреду нервной горячки. В тот же вечер меня перенесли в селение Чирой, служившее помещением для полкового лазарета, и уложили в отдельной бурдейке, валахской крестьянской землянке».

Торнау заболел. Лихорадка мучила его долго. Попал в госпиталь. Не смотря на заботу о нем Старова, он критически смотрел на действия своего командира как русского офицера. «Наш строгий полковой командир, был менее П. исключителен в своих понятиях насчет призвания военного человека, но все-таки не далеко ушел от него в суждении об истинном достоинстве офицера. Наравне с дивизионным начальником он не имел высокого понятия о штабной службе и о занятиях офицера генерального штаба, считая их баловством и пустою тратой времени. Солдатскую выправку, ружейные приемы, маршировку учебным шагом и пригонку амуниции они признавали исключительно полезным служебным делом и надежным путем к образованию хорошего офицера. В этом убеждении дивизионный и полковой командиры принялись школить нас беспощадно, дабы вознаградить время потерянное нами в отрядном штабе. Каждый день посылали нас на одиночное ученье, в караул и заставляли дежурить то в казармах, то в госпиталях. Не долго удалось мне выдержать эту школу; я занемог лихорадкой; но это не считалось в то время препятствием бывать на ученье и дежурить; пароксизмы бывают не каждый день, и служба чередовалась с лихорадкой».

Но была и другая жизнь – более веселая, когда в Крайову приехали жены офицеров. «В Крайове я нашел сначала необходимый мне отдых, а потом, оправившись от болезни, и прежний ласковый прием в доме баронессы Гейсмар. Пока мы воевали за Дунаем, наше общество обогатилось немалым числом русских дам, приехавших к своим мужьям. Генеральша Квитницкая и ее две сестры, обе – невесты драгунских офицеров; красавица Неман, урожденная Чернова, и молодая Старова, жена моего полкового командира, в непродолжительное время составили около себя круг поклонников, умножавшийся по мере возвращения из похода мундироносных обожателей прекрасного пола. Почти каждый вечер собирались мы в доме у отрядного командира, находившегося еще в отсутствии, и нередко танцевали под звук цыганской музыки, забыв, что чума ходила по городу и вопрос жизни и смерти зависел от неосторожного прикосновения».

Торнау подробно излагает военные события, в которых и сам принимает участие. Но чаще всего он передает многое через обращение к командующему Дибичу, его штабу. Многое пронизано уважительным отношением и преклонением перед бароном Федором Клементьевичем Гейсмаром (Фридрих Каспар фон Гейсмар (1783-1848). Барон – участник Отечественной войны 1812 года (партизан), заграничных походов, русско-турецких войн. В 1828-1829 годах командовал русским авангардом, отличился в сражении при Боелешти: передовой отряд под его командованием разбил 6-кратно превосходящие силы сераскира Видинского, наутро после битвы захватил Калафат и вынудил турок уйти за Дунай в Видин. За это сражение пожалован чином генерал-лейтенанта и званием генерал-адъютанта. Награжден орденом св. Владимира 2 ст. После заключения Адрианопольского мира, будучи осведомлен о тайном передвижении турецких войск, отряд Гейсмара совершил упреждающий рейд в Болгарию, взяв Софию, воспрепятствовав туркам нарушить заключенный мир и разгромить страдавшую от эпидемии холеры русскую армию.

Для Старова эта война закончилась тем, что 6 декабря 1829 года он стал генерал-майором, 19 декабря – отмечен орденом св. Георгий 4 ст.

Тут следует заметить, что «Воспоминания» Торнау позволяют нам глубже понять смысл жизни и службы Старова. Образцовый строевой офицер и отличный хозяин по понятиям того времени был хорошо известен «своим строгим отношением к молодым офицерам». Он внимательно следил за поведением офицеров, ценил в них знания, умения, старания, способность постоять за себя, за свою честь и в бою и в клубном зале. Отсюда его глубоко уважительное отношение и к молодому «фрачнику» Пушкину, который в 1822 году не дрогнул под дулом пистолета.

Бессарабский дворянин

Генерал Старов вернулся в Бессарабию и проживал с женой в Кишиневе в роскошном доме в два этажа на Гостиной угол Ясской (ныне – улица Триколорулуй, 42; дом сохранился, включен в реестр памятников истории и культуры местного значения, составленный Академией наук Молдовы), близ городского сада, ниже второго дома Варфоломея – дома губернатора. Он владел селом Флорешты Сорокского уезда, в 1835 году стал ктитором построенной им новой каменной церкви св. Митрофана Воронежского. Ему также принадлежали села Кукуечь, Меркулешть, Варваровка, Рэдоая.

В «Алфавитном списке дворянских родов Бессарабской губернии, внесенных в дворянскую родословную книгу» указано: №№ по алфавиту – 374; №№ дел по описи – 11; Фамилии и имена – Старов Семен; Год внесения рода в дворянскую родословную книгу – 1847; В какую часть книги – 3; Откуда происходит – Черниговская губерния; До какого года восходят доказательства – 1806; Существуют ли представители рода – Не сущ.(ествуют).

Г. Безвиконный связывает род С. Н. Старова с более древними данными, указанными в «Общем гербовнике дворянских родов Всероссийской империи». А там даны рисунок герба рода Старовых, его описание и подтверждение на дворянство:

«Щит имеет посредине золотую решетку, из которой виден конский треног (путы – В. К.), простирающийся на серебряную луну рогами вверх в зеленом поле означенную; а над решеткою в красном поле находится бегущий в левую сторону олень, пронзенный стрелою. Щит увенчан дворянскими шлемом и короною. Намёт на щите зеленого и красного цвета, подложенный золотом.

Фамилии Старовых Алексей Старов за службу от Государя Царя и Великого Князя Алексея Михайловича в 7179/1671 году пожалован на поместья грамотою. Равным образом и потомки сего рода служили в разных чинах и владели деревнями. Всё сие доказывается жалованною на поместья грамотою и другими справками, означенными в копии с определения Курского Дворянского Депутатского Собрания, о внесении рода Старовых в родословную книгу, в 6-ю часть, древнего дворянства».

Как писал И. П. Липранди, Старов выехал на два года в Петербург и там умер. Его жена Варвара Ивановна Васильева скончалась 22/27 января 1872 года. У нее был внук – штаб-ротмистр Владимир Дмитриевич Булгаров (10.X.1831-14.I.1869). По данным Г. Безвиконного, С. Н. Старов, В. И. Васильева и В. Д. Болгаров похоронены были у церкви св. Митрофана во Флорештах. Булгаров был женат на Анне Васильевне Акацатовой. Имение унаследовали брат Анны – штабс-капитан Виктор Васильевич Акацатов (1848-1906), бессарабский дворянин, и сестры Булгарова: Мария Н. Плешков (жена ротмистра, участника Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, с 1911 года – предводителя дворянства Сорокского уезда Николая Емильяновича Плешкова (1857-1934)) и Надежда Езиджиан.

Старовы в наше время

В ноябре 2005 года в Петербурге во Всероссийском музее А. С. Пушкина состоялась выставка «Старов здоров, дуэль не кончен». На ней были представлены пушкинские работы семейной династии художников Старовых – Владимира Георгиевича, его жены Нины Петровны, дочерей Юлианы и Марианны. Владимир Георгиевич Старов – народный художник России, заслуженный деятель искусств РФ, действительный член Петровской академии наук и искусств, профессор. Его работы находятся в 85 музеях мира. Он – потомок генерал-майора Семена Никитича Старова. Родился в Смоленске в 1925 году. Прекрасно рисовал с детства. Когда учился во втором классе, в 1934 году, его работы представили на Международной выставке детского рисунка. Был принят в школу юных дарований при Всероссийской Академии художеств. Переехал с семьей в Ленинград. В 16 лет стал блокадником, был санитаром-добровольцем. В 18 лет – артиллерист-разведчик 1-го Белорусского фронта. Освобождал Польшу, Германию. Умер в 2013 году и похоронен в Петербурге.

На записке А. С. Пушкина изображен профиль полковника С. Н. Старова. Рисунок А. С. Пушкина. 8 марта 1822 года// Курочкин А. В. Кишиневская записка Пушкина к неизвестному. //Временник Пушкинской комиссии. Вып. 37. СПб., 2023, стр. 15

Виктор Кушниренко, пушкинист